2014年12月17日

宮古のあやぐ(宮古民謡)

宮古のあやぐ

みやくぬあやぐ

miyaku nu 'ayagu

(「宮古民謡工工四」與儀栄巧編から)

一、道ぬ美らさや假屋ぬ前 あやぐぬ美らさや宮古ぬあやぐ イラヨーマーヌユー 宮古ぬあやぐ エンヤラスゥリ

みちぬちゅらさや かいやぬめー あやぐぬちゅらさやみやくぬあやぐ [いらよーまーぬゆー みやくぬあやぐ えんらやすーり]

michi nu churasa ya kaiya nu mee 'ayagu nu churasa ya miyaku nu 'ayagu ['ira yoo maa nu yuu miyaku nu 'ayagu]

([ ]は囃子言葉。以下省略)

◯道が美しいのは仮屋(薩摩藩在番奉行所の事)の前。歌が美しいのは宮古の歌だ。

(詳細は「あやぐ節」を参照)

二、宮古女ぬ心情深さ 池間岬巡るまでん ただ立ちどうし

みやくいなぐぬちむぶかさ いきまざきみぐるまでぃん ただたちどーし

miyaku yinagu chimi bukasa 'ikimazaki migurumadiN tada tachidooshi

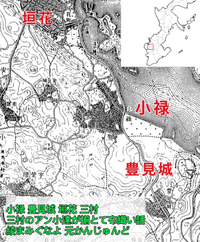

◯宮古女は思い遣りの深いことだ!池間岬を巡るまでもずっと立ち通しだ

語句・ ちむ

「心。心情。情。」【沖縄語辞典(国立国語研究所)】(以下【沖辞】と略)。・ふかさ なんと深いことよ!形容詞が「さ」で終わる時は感嘆の表現。・いきまざき この工工四には「いけまざき」とフリガナがあるが沖縄でも宮古でも「いきま」または「いちま」が「池間」の呼称だろう。この岬が「西平安名崎」を指しているのか、どこなのかは不明。「平安名崎」は、東も西も昔は「ピャウナザキ」と呼んだ(「地名を歩く」南島地名研究センター編著)。ちなみに「根間の主」には「池間岬(イキマザキ)」が出てくる。

三、沖縄参ば沖縄の主 うてんだぬ水やあみさますうなよ ばんた女童香ぬうてばやりやよ

うきぃなんまゃばうきぃなぬしゅ うてぃんだぬみじや あみさますなよ ばんたがみやらびかざぬうてぃばやりやよ

'ukïnaa 'Nmyaba ukïnaa nu shu 'utiNda nu miji ya 'amisamasuna yoo baNta miyarabi kaza nu 'utiba yariya yoo

◯沖縄へ参られたら沖縄の貴方、落平の水は浴びないで。私たち娘たちの香りが落ちれば(私たちの恋は)破れるだろうからね

語句・うてぃんだ 那覇にある。こちらも「あやぐ節」参照。・やりやよ 破れるだろうからね。<やり。破れる。+や。<やん。である。+よー。ねえ。

「島うた紀行」(仲宗根幸市編著)の「〈第2集〉八重山諸島 宮古諸島」にはこの歌はない。

「宮古民謡工工四」(與儀栄巧編)にある「宮古のあやぐ」。

その解説にはこうある。

「今から五、六十年前は帆船で旅したものである。沖縄本島から宮古に来る場合は北風の節(九月十月頃)に来て翌年の三月四月頃南風が押すまで滞在するので船員たちは宮古で女を探していたものである。そしてその間情けをかけ交わした彼女達との別れの時が来ると船員たちは、沖縄に帰っても私たちのことを忘れないでくださいと歌ったものである。(歌詞一、二番は沖縄の主が歌ったもので、三番は宮古の女が歌ったものである)」

確かに一、二番はウチナーグチ(首里語)であり、三番は発音、語句には宮古語が使われている。

二番の歌詞が独自で、本島のものにはない。

曲ー工工四は「あやぐ節」とほぼ同じといっても良い。

これは二揚げ。「あやぐ節」は三下げで歌われることが多いが、二揚げのものもある。

曲が本島の「あやぐ節」とほぼ同じことから、宮古民謡の古謡「トーガニアヤグ」を元に本島で作られ流行った「あやぐ節」がまた宮古島に逆輸入され、二番が加えられたのではないかと推測する。

トーガニアヤグ→本島の「あやぐ節」→「宮古のあやぐ」(宮古民謡)。

次回は、「あやぐ節」、この「宮古のあやぐ」の本歌と言われる本島の「トウカニー節」を見る。

【このブログが本になりました!】

書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら

みやくぬあやぐ

miyaku nu 'ayagu

(「宮古民謡工工四」與儀栄巧編から)

一、道ぬ美らさや假屋ぬ前 あやぐぬ美らさや宮古ぬあやぐ イラヨーマーヌユー 宮古ぬあやぐ エンヤラスゥリ

みちぬちゅらさや かいやぬめー あやぐぬちゅらさやみやくぬあやぐ [いらよーまーぬゆー みやくぬあやぐ えんらやすーり]

michi nu churasa ya kaiya nu mee 'ayagu nu churasa ya miyaku nu 'ayagu ['ira yoo maa nu yuu miyaku nu 'ayagu]

([ ]は囃子言葉。以下省略)

◯道が美しいのは仮屋(薩摩藩在番奉行所の事)の前。歌が美しいのは宮古の歌だ。

(詳細は「あやぐ節」を参照)

二、宮古女ぬ心情深さ 池間岬巡るまでん ただ立ちどうし

みやくいなぐぬちむぶかさ いきまざきみぐるまでぃん ただたちどーし

miyaku yinagu chimi bukasa 'ikimazaki migurumadiN tada tachidooshi

◯宮古女は思い遣りの深いことだ!池間岬を巡るまでもずっと立ち通しだ

語句・ ちむ

「心。心情。情。」【沖縄語辞典(国立国語研究所)】(以下【沖辞】と略)。・ふかさ なんと深いことよ!形容詞が「さ」で終わる時は感嘆の表現。・いきまざき この工工四には「いけまざき」とフリガナがあるが沖縄でも宮古でも「いきま」または「いちま」が「池間」の呼称だろう。この岬が「西平安名崎」を指しているのか、どこなのかは不明。「平安名崎」は、東も西も昔は「ピャウナザキ」と呼んだ(「地名を歩く」南島地名研究センター編著)。ちなみに「根間の主」には「池間岬(イキマザキ)」が出てくる。

三、沖縄参ば沖縄の主 うてんだぬ水やあみさますうなよ ばんた女童香ぬうてばやりやよ

うきぃなんまゃばうきぃなぬしゅ うてぃんだぬみじや あみさますなよ ばんたがみやらびかざぬうてぃばやりやよ

'ukïnaa 'Nmyaba ukïnaa nu shu 'utiNda nu miji ya 'amisamasuna yoo baNta miyarabi kaza nu 'utiba yariya yoo

◯沖縄へ参られたら沖縄の貴方、落平の水は浴びないで。私たち娘たちの香りが落ちれば(私たちの恋は)破れるだろうからね

語句・うてぃんだ 那覇にある。こちらも「あやぐ節」参照。・やりやよ 破れるだろうからね。<やり。破れる。+や。<やん。である。+よー。ねえ。

「島うた紀行」(仲宗根幸市編著)の「〈第2集〉八重山諸島 宮古諸島」にはこの歌はない。

「宮古民謡工工四」(與儀栄巧編)にある「宮古のあやぐ」。

その解説にはこうある。

「今から五、六十年前は帆船で旅したものである。沖縄本島から宮古に来る場合は北風の節(九月十月頃)に来て翌年の三月四月頃南風が押すまで滞在するので船員たちは宮古で女を探していたものである。そしてその間情けをかけ交わした彼女達との別れの時が来ると船員たちは、沖縄に帰っても私たちのことを忘れないでくださいと歌ったものである。(歌詞一、二番は沖縄の主が歌ったもので、三番は宮古の女が歌ったものである)」

確かに一、二番はウチナーグチ(首里語)であり、三番は発音、語句には宮古語が使われている。

二番の歌詞が独自で、本島のものにはない。

曲ー工工四は「あやぐ節」とほぼ同じといっても良い。

これは二揚げ。「あやぐ節」は三下げで歌われることが多いが、二揚げのものもある。

曲が本島の「あやぐ節」とほぼ同じことから、宮古民謡の古謡「トーガニアヤグ」を元に本島で作られ流行った「あやぐ節」がまた宮古島に逆輸入され、二番が加えられたのではないかと推測する。

トーガニアヤグ→本島の「あやぐ節」→「宮古のあやぐ」(宮古民謡)。

次回は、「あやぐ節」、この「宮古のあやぐ」の本歌と言われる本島の「トウカニー節」を見る。

【このブログが本になりました!】

書籍【たるーの島唄まじめな研究】のご購入はこちら

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。