2010年11月28日

帽子くまー

帽子くまー

ぼーしくまー

booshi kumaa

〇帽子を作る人

語句・ぼーしくまー 1900年くらいから沖縄戦開始の時期まで、沖縄で作られていた「パナマ帽」を作る人々(主に女性や子ども)が、こう呼ばれた。正確には「パナマ帽」とは「パナマソウ」から作られるものだから、アダン葉を使用し手編みで製作したこの帽子は「アダン葉帽」である。その作業は工場や家庭内で作業が行われた。沖縄戦までの40年間のうち、一時は「砂糖」「泡盛」に次ぐ産業にまでなった。

一、(女)あたま小や造てぃ ぬちさぐや知らん 愛し思里に習いぶさぬ サーミナウリサンセイ

あたまぐゎやちゅくてぃ ぬちさぐやしらん かなしうみさとぅにならいぶさぬ さーみなうりさんせい

'atamagwa ya chukuti nuchi sagu ya shiraN kanshi 'umisatu ni naraibusanu saa minaurisaNsei

〇「あたま小」(帽子の一番上)を作って編み方は知らない 愛しい貴方に習いたい (囃子言葉「さーみなそれをしないとねー」くらいの意味。)

語句・あたまぐゎ 帽子の一番の上。最初の編み出し。(※1)・ぬちさぐ 編み方。「読谷村民俗資料館」のTさんによる。

二、(男)天止みてぃ呉らば 我が妻になゆみ(女)組みあぎてぃ呉てぃん 妻やならん(男)サー愛人小どぅすんなあ

てぃんとぅみてぃくぃらばわがとぅじになゆみ くみあぎてぃくぃてぃん とぅじやならん さーにんぐるぐゎどぅすんなあ

tiN tumiti kwiraba waga tuji ni nayumi kumi 'agitikwitiN waga tuji ya naraN saa niNgurugwa du suN naa

〇(男)天を留めてあげれば 私の妻になるかい?(女)組み上げてくれても妻にはならないわ (男)さー愛人になるかい

語句・てぃん 帽子の上の部分全体。音源では「てん」とも聞える。(※2)・くぃらば あげれば。・にんぐるぐゎ 愛人。・どぅすんなー 直訳では「こそするのかい?」。愛人になるかい?

三、(女)天や我がたまし やまだきやうんじゅ 縁なりば里前 二人し組まや サーミナウリサンセイ

てぃんやわがたまし やまだききやうんじゅ いんなりばさとぅめ たいしくまや (囃子 省略)

tiN ya waga tamashi yamadaki ya uNju iN nariba satume taisi kuma ya

〇天は私の役目で、やまだき(帽子の高さ?※3)は貴方よ 縁(※4)なのだから貴方 二人で帽子を組みましょうね

語句・たまし たまし ①「精神、しっかりした心」。②「(各自の)持ち〔取り〕分」ここでは② 。役割。【琉辞】・やまだき 不明だが、Tさんの想像では「帽子の高さ」ではないか、とのこと。<やま 山。+ だき<だけ たけ。身長。・いん 縁。人と人の縁。音源では「えん」と聞えるが、ここでは帽子の部分である「縁」にかけている。

四、(男) 一本針や 押すてぃ 二本取てぃなぎてぃ何時が組み上ぎてぃ 耳小抜ちゅら サー天小胴小縁小耳小取てぃ耳抜かや

いっぷんばやうすてぃ にふんとぅてぃなぎてぃ いちがくみあぎてぃ みみぐゎぬちゅら さーてぃんぐゎ どーぐゎ いんぐゎ ひりぐゎとぅてぃみみぬかや

'ippuNba ya 'usuti nihuN tuti nagiti 'ichi ga kumi'agiti mimigwa nuchura saa tiNgwa doogwa iNgwa hirigwa tuti mimi nuka ya

〇一本の葉を押さえて 二本(め)を取ってなげて(上を通して)いつ組み上げて耳小をぬくか さー天小に胴小に縁小、ヘリを取って耳小をぬこう

語句・いっぷんば 当て字からは「一本針」と読める。しかし「針」は「はーい」なので、「ば」ということになると「葉」(はー)ではないだろうか。「民俗資料館」の方も「葉」だといわれた。・うすてぃ 押さえて。<うすゆん。「かぶせる。押さえる」【琉辞】。・みみぐゎ 帽子の縁の外側(※5)。最後にここに余分なものが出るのでそれをぬいて(切って?)仕上げるということらしい。・どーぐゎ (※6)帽子の天と縁との間の部分。

五、(男女) 帽子組ま哀り 組まんしが知ゆみ 勘定前になりば さら夜明かち サー さら夜明かち

ぼーしくまあわり くまんしがしゆみ かんじょーめーになりば さらゆあかち さーさらゆあかち

booshikuma 'awari kumaNshi ga shiyumi kannjoo mee ni nariba sarayu 'akachi saa sarayu 'akachi

〇帽子作る人はかわいそう 作らない人には分かるまい 勘定(納期)前になれば徹夜して さー徹夜して

語句・さら すっかり。全部。「さらゆ」は「夜全部」。「さらゆあかち」は「徹夜をして」。

ぼーしくまー

booshi kumaa

〇帽子を作る人

語句・ぼーしくまー 1900年くらいから沖縄戦開始の時期まで、沖縄で作られていた「パナマ帽」を作る人々(主に女性や子ども)が、こう呼ばれた。正確には「パナマ帽」とは「パナマソウ」から作られるものだから、アダン葉を使用し手編みで製作したこの帽子は「アダン葉帽」である。その作業は工場や家庭内で作業が行われた。沖縄戦までの40年間のうち、一時は「砂糖」「泡盛」に次ぐ産業にまでなった。

一、(女)あたま小や造てぃ ぬちさぐや知らん 愛し思里に習いぶさぬ サーミナウリサンセイ

あたまぐゎやちゅくてぃ ぬちさぐやしらん かなしうみさとぅにならいぶさぬ さーみなうりさんせい

'atamagwa ya chukuti nuchi sagu ya shiraN kanshi 'umisatu ni naraibusanu saa minaurisaNsei

〇「あたま小」(帽子の一番上)を作って編み方は知らない 愛しい貴方に習いたい (囃子言葉「さーみなそれをしないとねー」くらいの意味。)

語句・あたまぐゎ 帽子の一番の上。最初の編み出し。(※1)・ぬちさぐ 編み方。「読谷村民俗資料館」のTさんによる。

二、(男)天止みてぃ呉らば 我が妻になゆみ(女)組みあぎてぃ呉てぃん 妻やならん(男)サー愛人小どぅすんなあ

てぃんとぅみてぃくぃらばわがとぅじになゆみ くみあぎてぃくぃてぃん とぅじやならん さーにんぐるぐゎどぅすんなあ

tiN tumiti kwiraba waga tuji ni nayumi kumi 'agitikwitiN waga tuji ya naraN saa niNgurugwa du suN naa

〇(男)天を留めてあげれば 私の妻になるかい?(女)組み上げてくれても妻にはならないわ (男)さー愛人になるかい

語句・てぃん 帽子の上の部分全体。音源では「てん」とも聞える。(※2)・くぃらば あげれば。・にんぐるぐゎ 愛人。・どぅすんなー 直訳では「こそするのかい?」。愛人になるかい?

三、(女)天や我がたまし やまだきやうんじゅ 縁なりば里前 二人し組まや サーミナウリサンセイ

てぃんやわがたまし やまだききやうんじゅ いんなりばさとぅめ たいしくまや (囃子 省略)

tiN ya waga tamashi yamadaki ya uNju iN nariba satume taisi kuma ya

〇天は私の役目で、やまだき(帽子の高さ?※3)は貴方よ 縁(※4)なのだから貴方 二人で帽子を組みましょうね

語句・たまし たまし ①「精神、しっかりした心」。②「(各自の)持ち〔取り〕分」ここでは② 。役割。【琉辞】・やまだき 不明だが、Tさんの想像では「帽子の高さ」ではないか、とのこと。<やま 山。+ だき<だけ たけ。身長。・いん 縁。人と人の縁。音源では「えん」と聞えるが、ここでは帽子の部分である「縁」にかけている。

四、(男) 一本針や 押すてぃ 二本取てぃなぎてぃ何時が組み上ぎてぃ 耳小抜ちゅら サー天小胴小縁小耳小取てぃ耳抜かや

いっぷんばやうすてぃ にふんとぅてぃなぎてぃ いちがくみあぎてぃ みみぐゎぬちゅら さーてぃんぐゎ どーぐゎ いんぐゎ ひりぐゎとぅてぃみみぬかや

'ippuNba ya 'usuti nihuN tuti nagiti 'ichi ga kumi'agiti mimigwa nuchura saa tiNgwa doogwa iNgwa hirigwa tuti mimi nuka ya

〇一本の葉を押さえて 二本(め)を取ってなげて(上を通して)いつ組み上げて耳小をぬくか さー天小に胴小に縁小、ヘリを取って耳小をぬこう

語句・いっぷんば 当て字からは「一本針」と読める。しかし「針」は「はーい」なので、「ば」ということになると「葉」(はー)ではないだろうか。「民俗資料館」の方も「葉」だといわれた。・うすてぃ 押さえて。<うすゆん。「かぶせる。押さえる」【琉辞】。・みみぐゎ 帽子の縁の外側(※5)。最後にここに余分なものが出るのでそれをぬいて(切って?)仕上げるということらしい。・どーぐゎ (※6)帽子の天と縁との間の部分。

五、(男女) 帽子組ま哀り 組まんしが知ゆみ 勘定前になりば さら夜明かち サー さら夜明かち

ぼーしくまあわり くまんしがしゆみ かんじょーめーになりば さらゆあかち さーさらゆあかち

booshikuma 'awari kumaNshi ga shiyumi kannjoo mee ni nariba sarayu 'akachi saa sarayu 'akachi

〇帽子作る人はかわいそう 作らない人には分かるまい 勘定(納期)前になれば徹夜して さー徹夜して

語句・さら すっかり。全部。「さらゆ」は「夜全部」。「さらゆあかち」は「徹夜をして」。

唄の作者は不明。

沖縄本島では珍しい「仕事唄」。

音源では「沖縄民謡情唄特集 喜納昌永」や「沖縄民謡大全集」などがある。

1900年ころ沖縄に「アダン葉」を使った帽子産業が興った。

当時、エクアドルのパナマソウの繊維で作られる「パナマ帽」が男性の正装のひとつで、人気が高かった。

女性用や子ども用も欧米で人気があり海外に輸出されていた。

アダンは、タコノキ科の常緑小高木。日本では奄美大島から沖縄の各地海岸に自生している。したがって原料としても安く、利用しやすかった。

これらの帽子は「沖縄パナマ帽」といわれたり、「アダン葉帽」ともいわれる。

学術的には「模造パナマ帽」といわれるようだ。

原材料は、最初はアダンの葉だったが、乱獲のため材料が高騰したため、紙撚(かみより;よった紙)にセルロイドなどを塗ったものが材料につかわれるようになった(ゲンロー帽子といわれた)。そして後半、付加価値の高いアダン葉が使われるようになったという。

この産業を担ったのは、主に女性(おもに16歳から25歳)が多かったという。

子どもの時期から作業にかかわったり、本土へ紡績工として働きに行って戻ってから従事する人もいたようだ。

この唄にもあるように、初めの頃は作業場で集団で作業することもあったようだが、そこが異性交遊の場となったり、「結核」が感染することもよくあり、後半では各家庭での作業となったようだ。

さて、この唄では、帽子の各名称や作業についての専門用語が使われている。

実際にこの作業をみたことがない小生には不明な部分も多い。

そこで、帽子製造に従事する方が多かった読谷村にある「読谷村歴史民俗資料館」のTさんや、読谷村渡慶次の公式HPに詳しく解説されている話を元に、いくつか考えてみたい。

おもな不明点

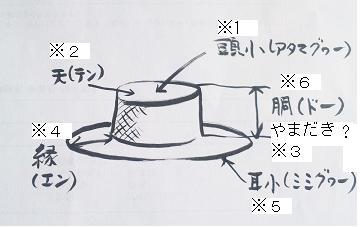

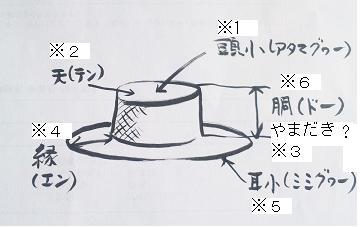

(※1)あたま小。 下図の「頭小」と書いてあるが、最初の織り始めの部分。

(※2)天小。帽子の上部。

ちなみに、沖縄語では「てぃん」だが、実際に上記の音源では「てん」と聞える。

(※3)やまだき。不明だが、Tさんによれば「帽子の高さ」らしい。やま(山)だき(たけ;長さ)か。

(※4)縁。帽子の日よけになる「つば」の部分。

これも、沖縄語では「いん」だが、「えん」「いぇん」とも聞える。

(※5)耳小。「縁」の外側、ふちの部分。

(※6)胴小。帽子の側面。これが「やまだき」にあたるのだろうか?

(読谷村渡慶次の公式HPなどを参考に筆者作成)

(このほかの不明点)

1、一番の「ぬちさぐ」。 資料館の方がいわれたように「編み方」だろう。

2、一番の囃子。「さーみなうりさんせい」は唄われないこともあるようだ。

3、三番、「やまだき」。 これも資料館の方がいわれるように「帽子の高さ」だろう。

4、四番の「いっぷんば」は「一本の針」か「葉」か。実際、アダンの葉の繊維を、傘のアルミ柄で作った 針にさして、作業に用いたという資料もある。だが、「針」は「はーい」と発音する。だから「葉」 (はー)なのではないだろうか。この歌詞は、編み方を表現しているとTさんはおっしゃられた。後日も う一度確認したら「葉」ということだった。

5、五番の囃子。「耳小」と書いて「ふぃりぐゎ」と読ませるのは何故か?その前後にも「耳小」「耳」は でてくるが、そちらは「みみ」と呼ぶ。単なる当て字か?

機会があれば、「読谷村民俗資料館」に出向き、実際に「帽子くまー」であった人にお会いしてお話を伺いたいものだ。

沖縄本島では珍しい「仕事唄」。

音源では「沖縄民謡情唄特集 喜納昌永」や「沖縄民謡大全集」などがある。

1900年ころ沖縄に「アダン葉」を使った帽子産業が興った。

当時、エクアドルのパナマソウの繊維で作られる「パナマ帽」が男性の正装のひとつで、人気が高かった。

女性用や子ども用も欧米で人気があり海外に輸出されていた。

アダンは、タコノキ科の常緑小高木。日本では奄美大島から沖縄の各地海岸に自生している。したがって原料としても安く、利用しやすかった。

これらの帽子は「沖縄パナマ帽」といわれたり、「アダン葉帽」ともいわれる。

学術的には「模造パナマ帽」といわれるようだ。

原材料は、最初はアダンの葉だったが、乱獲のため材料が高騰したため、紙撚(かみより;よった紙)にセルロイドなどを塗ったものが材料につかわれるようになった(ゲンロー帽子といわれた)。そして後半、付加価値の高いアダン葉が使われるようになったという。

この産業を担ったのは、主に女性(おもに16歳から25歳)が多かったという。

子どもの時期から作業にかかわったり、本土へ紡績工として働きに行って戻ってから従事する人もいたようだ。

この唄にもあるように、初めの頃は作業場で集団で作業することもあったようだが、そこが異性交遊の場となったり、「結核」が感染することもよくあり、後半では各家庭での作業となったようだ。

さて、この唄では、帽子の各名称や作業についての専門用語が使われている。

実際にこの作業をみたことがない小生には不明な部分も多い。

そこで、帽子製造に従事する方が多かった読谷村にある「読谷村歴史民俗資料館」のTさんや、読谷村渡慶次の公式HPに詳しく解説されている話を元に、いくつか考えてみたい。

おもな不明点

(※1)あたま小。 下図の「頭小」と書いてあるが、最初の織り始めの部分。

(※2)天小。帽子の上部。

ちなみに、沖縄語では「てぃん」だが、実際に上記の音源では「てん」と聞える。

(※3)やまだき。不明だが、Tさんによれば「帽子の高さ」らしい。やま(山)だき(たけ;長さ)か。

(※4)縁。帽子の日よけになる「つば」の部分。

これも、沖縄語では「いん」だが、「えん」「いぇん」とも聞える。

(※5)耳小。「縁」の外側、ふちの部分。

(※6)胴小。帽子の側面。これが「やまだき」にあたるのだろうか?

(読谷村渡慶次の公式HPなどを参考に筆者作成)

(このほかの不明点)

1、一番の「ぬちさぐ」。 資料館の方がいわれたように「編み方」だろう。

2、一番の囃子。「さーみなうりさんせい」は唄われないこともあるようだ。

3、三番、「やまだき」。 これも資料館の方がいわれるように「帽子の高さ」だろう。

4、四番の「いっぷんば」は「一本の針」か「葉」か。実際、アダンの葉の繊維を、傘のアルミ柄で作った 針にさして、作業に用いたという資料もある。だが、「針」は「はーい」と発音する。だから「葉」 (はー)なのではないだろうか。この歌詞は、編み方を表現しているとTさんはおっしゃられた。後日も う一度確認したら「葉」ということだった。

5、五番の囃子。「耳小」と書いて「ふぃりぐゎ」と読ませるのは何故か?その前後にも「耳小」「耳」は でてくるが、そちらは「みみ」と呼ぶ。単なる当て字か?

機会があれば、「読谷村民俗資料館」に出向き、実際に「帽子くまー」であった人にお会いしてお話を伺いたいものだ。

Posted by たる一 at 08:17│Comments(4)

│は行

この記事へのコメント

三番目の歌詞「天や我がたまし」は「天の部分は私が編む所」の意味だと思います。「たまし」は魂ではありません。「分け前」という意味です。

四番目の歌詞「耳ぐゎーぬちゅら」ですが、うちなーぐちで「ぬく」は「抜く」ではなく、逆に「差し込む」という意味です。

例:コンセントぬけー(コンセントを差し込め)

四番目の歌詞「耳ぐゎーぬちゅら」ですが、うちなーぐちで「ぬく」は「抜く」ではなく、逆に「差し込む」という意味です。

例:コンセントぬけー(コンセントを差し込め)

Posted by 島袋 at 2011年08月27日 11:58

島袋さん

コメントありがとうございます。

「たまし」には「魂」と「銘銘の分。持ち分」【沖辞】という意味があるというのは存じています。(実際には発音は区別されますが)

おっしゃるとおり、「持ち分」としたほうが良いですね。

「ぬちゅん」、おっしゃる通り「突く」「差す」という意味があります。

今、はっと気がつきました。

耳小を別に作っておいて、あたま小に「差す」という意味ですね。

作る工程を知っている方にうかがってみたのですが、私自身が見たこともない工程ですので「耳小」を「さす」という意味がさっぱりわからず、その方も「よくわからない」ということでした。

ご指摘を参考にもうすこし工程をふくめ調べてみたいと思います。

ありがとうございました!

コメントありがとうございます。

「たまし」には「魂」と「銘銘の分。持ち分」【沖辞】という意味があるというのは存じています。(実際には発音は区別されますが)

おっしゃるとおり、「持ち分」としたほうが良いですね。

「ぬちゅん」、おっしゃる通り「突く」「差す」という意味があります。

今、はっと気がつきました。

耳小を別に作っておいて、あたま小に「差す」という意味ですね。

作る工程を知っている方にうかがってみたのですが、私自身が見たこともない工程ですので「耳小」を「さす」という意味がさっぱりわからず、その方も「よくわからない」ということでした。

ご指摘を参考にもうすこし工程をふくめ調べてみたいと思います。

ありがとうございました!

Posted by たる一 at 2011年09月01日 09:06

at 2011年09月01日 09:06

at 2011年09月01日 09:06

at 2011年09月01日 09:06今日の民謡で今日拝なびらでは,この曲が金城実,山里ゆきの名コンビで放送されました。いつも勉強になります。

Posted by boninこと山上博信 at 2012年04月30日 19:14

boninこと山上博信さん

コメントありがとうございます。

そのコンビでのこの歌はいいでしょうね!

コメントありがとうございます。

そのコンビでのこの歌はいいでしょうね!

Posted by たる一 at 2012年05月11日 09:47

at 2012年05月11日 09:47

at 2012年05月11日 09:47

at 2012年05月11日 09:47※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。